システム移行は、企業にとって業務効率化やDX推進を実現する重要なプロジェクトです。しかし、「思ったほど効果が出ない」「現場で使われない」といった失敗も少なくありません。

その多くの原因は、ツールや技術そのものではなく、顧客価値を軸にした設計ができていないことにあります。

本記事では、システム移行で起こり勝ちな課題を整理しながら、成功企業が実践する「顧客中心型の設計アプローチ」と、F-RevoCRMが支援する実践ステップを紹介します。

※本記事をまとめたドキュメントも無料でダウンロードできます。ダウンロードはこちらから

システム移行が失敗する3つの典型パターン

多くの企業がシステム移行に取り組むものの、「思ったほど効果が出ない」「現場で定着しない」といった課題が少なくありません。

その原因の多くは、技術的な不具合ではなく、計画や設計の段階で見落とされがちな構造的な問題にあります。

ここでは、システム移行で起こりやすい3つの典型的な失敗パターンを整理し、どの段階でつまずきやすいのかをあらためて確認します。

① “現行業務の焼き直し”で終わっている

システム移行で最も多い失敗の一つが、既存の業務フローをほとんど変えずに新システムへ置き換えてしまうケースです。

一見リスクが少ないように見えますが、非効率な仕組みをそのまま引き継いでしまう結果になりがちです。

既存フローをそのまま移行するようなケースでは、操作画面が新しくなっても業務の進め方は変わらず、「手間が減らない」「むしろ作業が増えた」と感じる原因になります。

システム移行の目的は、ツールの更新ではなく業務プロセスの再設計にあります。現行フローを可視化し、削減や統合が可能な業務を整理したうえで設計を進めることが、移行の効果を安定して発揮するために重要です。

② “ツール導入=DX推進”と思い込む

「DXを進めよう」という目的でシステム移行を始めたものの、結果的に新しいツールを導入すること自体が目的化してしまうケースは少なくありません。

しかし、ツールを導入するだけでは、業務の進め方や組織の仕組みは本質的には変わりません。DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、テクノロジーの活用によって顧客への価値提供をどう変革するかを考える取り組みです。

そのため、移行の初期段階では目的を「導入」ではなく、「どの課題を解決したいのか」「どのような成果を得たいのか」に明確化することが重要です。目的と評価軸を明確に設定しておくことで、移行後も効果を継続的に検証しやすくなり、単なるツール更新に終わらないDX推進につながります。

③ 現場の声を反映せず、上層主導で進める

システム移行を経営層や情報システム部門が中心となって進める場合、現場の利用実態や課題が十分に反映されないまま設計が固まってしまうことがあります。

たとえば、実際の業務手順や入力作業の流れを十分に確認せずに仕様を決定すると、操作手順が煩雑になったり、入力項目が過剰になったりして、結果的に「使いづらい」「結局、従来のやり方に戻ってしまう」といった問題が生じます。

システム移行を成功させるには、利用者が日々どのように業務を行っているかを把握し、UX(ユーザー体験)を考慮した業務設計を行うことが欠かせません。

現場の意見を初期段階から取り入れることで、運用が定着しやすくなり、長期的に活用される仕組みへと発展させることができます。

「業務効率化」と「生産性向上」を区別する

システム移行の目的として「業務効率化」を掲げる企業は多くあります。しかし、効率化だけを追求すると、入力作業や承認フローなど社内プロセスの手間を減らすことにとどまり、一時的に作業は楽になっても、組織全体の成果や顧客への価値提供にはつながりにくいという課題が残ります。

本来、システム導入の目的は、業務の効率化を通じて生産性を高めることにあります。ここでは、しばしば混同されがちな「業務効率化」と「生産性向上」の違いを整理し、システム移行を成功に導くためにどの視点を重視すべきかを考えます。

業務効率化=社内作業を減らすこと

システム移行では、多くの企業が業務効率化を目的に取り組みます。しかし、効率化の対象が社内作業の削減や自動化だけにとどまる場合、企業全体の生産性向上にはつながりにくくなります。

たとえば、見積書の作成や顧客情報の入力といった手作業をシステム化し、社内での情報共有がスムーズになっても、それだけでは顧客へのサービス品質や価値提供の向上には直結しません。

システム移行の本来の目的は、効率化の先にある顧客価値の向上です。

社内の手間を減らすことを出発点としながら、その成果をどのように顧客体験の改善へとつなげていくかを意識することが、移行を効果的に進めるうえで重要です。

生産性向上=顧客への価値を高めること

システム移行の目的は、社内の効率化にとどまらず、顧客への価値提供を高めることにあります。

単に内部の業務を効率化するだけでは、生産性向上とは言えません。

たとえば、データの集約や情報共有をシステムで効率化すれば、社内の作業は確かにスムーズになります。

しかし、それが顧客にどのような価値をもたらすのかが明確でなければ、本質的な改善にはつながりません。

生産性向上とは、顧客体験(CX)の向上を通じて組織の成果を高めることです。

顧客への対応スピードを速めたり、顧客ごとのニーズに応じたサービスを提供したりすることで、

企業全体の競争力を高め、持続的な成長を実現しやすくなります。

システム移行を進める際は、内部効率化の先にある顧客価値を意識し、

その視点を設計や運用に反映させていくことが求められます。

構想段階で押さえたい“3つの設計視点”

システム移行を成功させるためには、新しいツールを導入するだけでなく、業務の仕組みやプロセスそのものを見直すことが欠かせません。

どの業務をどの順序で整理し、新しい仕組みにどう組み込むのかを明確にすることが、移行の成果を左右します。

本章では、システム移行を計画する際に意識しておきたい3つの設計視点を紹介します。

① 顧客中心の業務設計(CRP)

システム移行を進める際は、業務設計を顧客との関係性を軸に行うことが重要です。従来のように部門単位で業務プロセスを整理すると、顧客接点が分断され、情報共有が滞る原因となります。

CRP(カスタマーリレーションシッププロセス)は、顧客との接点を中心に業務を設計する考え方です。この視点を取り入れることで、営業・マーケティング・サポートなど複数の部門が共通の情報を基に連携でき、顧客対応の一貫性が保たれます。

また、顧客にとって価値のある情報を部門間で共有することで、より効率的な対応や顧客ごとのニーズに応じたサービスを提供しやすくなります。

システム移行を顧客視点で再設計することが、効率化にとどまらない顧客関係の深化と、長期的な信頼の構築につながります。

② 部門をまたいだ業務連携の整理

システム移行において、部門ごとの情報が分断されたままだと、顧客対応に遅れが生じる原因となります。

たとえば、営業部門が顧客情報を独自に管理し、サポート部門が別のツールでデータを扱っている場合、

顧客からの問い合わせに対して迅速かつ的確に対応することが難しくなります。

こうした問題を防ぐには、業務フロー全体を見直し、顧客情報を一貫して管理できる体制を整えることが欠かせません。

そのためには、営業・マーケティング・サポートといった各部門間でのデータ共有基盤を設計段階から明確にしておく必要があります。

部門間でどの情報を共有すべきかを整理し、顧客接点の情報を一元的に管理することで、業務連携がスムーズになり、顧客からの問い合わせにも迅速に対応できるようになります。

結果として、顧客体験の向上と組織全体の対応品質の安定化が期待できます。

③ 段階的な移行と改善サイクルの設計

システム移行を一度に完了させようとすると、予期しないトラブルが発生した際に対応が難しくなります。

特に、業務フローが複雑で扱うデータ量が多い場合、移行を一気に進めることは大きなリスクを伴います。

そのため、システム移行は段階的に進めることが基本方針となります。

まずは一部の部門や機能から移行を始め、テスト運用で課題を洗い出し、実際の業務に合わせて設定や運用方法を調整していきます。

このプロセスを繰り返すことで、現場のフィードバックを反映しながら精度を高め、移行後のトラブルを最小限に抑えることができます。

また、移行を進める順序も重要です。優先度の高い業務や影響範囲の大きい機能から着手し、運用が安定してから次の領域に拡大することで、全体のリスクを抑えながら着実に移行を進められます。

成功企業に学ぶ“価値提供型”システム移行の進め方

システム移行を成果につなげるには、業務の効率化だけでなく、顧客への価値提供を高める仕組みづくりが欠かせません。

多くの企業では移行を「業務改善」として捉えがちですが、成果を上げている企業は「顧客体験の向上」を目的に据えてプロジェクトを進めています。

本章では、そうした企業が実践している価値提供型のシステム移行を、3つの実務ステップに分けて紹介します。

ステップ1:現状業務と顧客プロセスを可視化する

システム移行の第一歩は、現状の業務と顧客プロセスを正確に把握することです。業務の実態を可視化しないまま移行を進めると、既存の課題や非効率な流れを新システムにそのまま持ち込んでしまう可能性があります。

まずは、各部門で扱っている情報と、顧客との接点がどのように生まれているかを整理します。

営業やサポートなど現場で得られる顧客接点の情報を収集し、どこで情報が分断しているのか、どのプロセスが重複しているのかを明確にすることがポイントです。

この段階で業務フローと顧客プロセスの両方を可視化しておくことで、次のステップでどの領域を優先的にデジタル化すべきかを具体的に判断できるようになります。

ステップ2:価値提供に直結する領域からデジタル化する

現状の業務と顧客プロセスを把握したあとは、どの領域を優先的に改善・移行するかを明確にします。

全ての業務を同時にデジタル化しようとすると、負荷が高く、移行が長期化する原因になります。

優先順位を決める際は、顧客への影響が大きい業務や、社内で非効率が顕著なプロセスを中心に検討します。たとえば、顧客対応のスピードや情報共有の正確性に関わる業務は、移行効果が出やすい領域です。

優先領域を特定したら、業務フローを再設計し、各部門の役割や情報の流れを整理します。このとき、単にシステムに合わせるのではなく、顧客価値を起点に業務を再構築することがポイントです。こうした設計を経て初めて、ツール導入やシステム構築が効果的に機能するようになります。

ステップ3:全社で共有できる情報基盤を整備する

システム移行の最終段階では、全社的に情報を共有できる仕組みづくりが欠かせません。部門ごとに独立したシステムを運用していると、情報の重複や更新漏れが起こりやすく、デジタル化の効果を十分に発揮できなくなります。

営業・マーケティング・サポートなど、顧客に関わるすべての部門が同じデータを参照できる環境を整えることで、組織全体の意思決定が迅速になります。また、共有基盤を設けることで、業務改善や新しい仕組みづくりにも柔軟に対応できます。

情報を一元的に管理する体制が整うと、部門をまたいだ連携が自然に進み、顧客対応の品質を安定して維持できるようになります。

F-RevoCRMが支援する“顧客中心型”システム移行

ここまで見てきたように、システム移行を成功させるには、業務効率化にとどまらず、顧客価値を軸にした設計と段階的な実行が求められます。

F-RevoCRMは、この考え方を実現しやすい仕組みを提供しています。顧客情報を中心に、営業・マーケティング・サポートなど複数の部門を横断して業務を統合し、全社での情報共有と運用の定着を支援します。

CRMとしての柔軟な設計機能により、業務の特性や段階的な移行プロセスに合わせた構築が可能です。次の章では、F-RevoCRMが提案する“顧客中心型システム移行”のアプローチを紹介します。

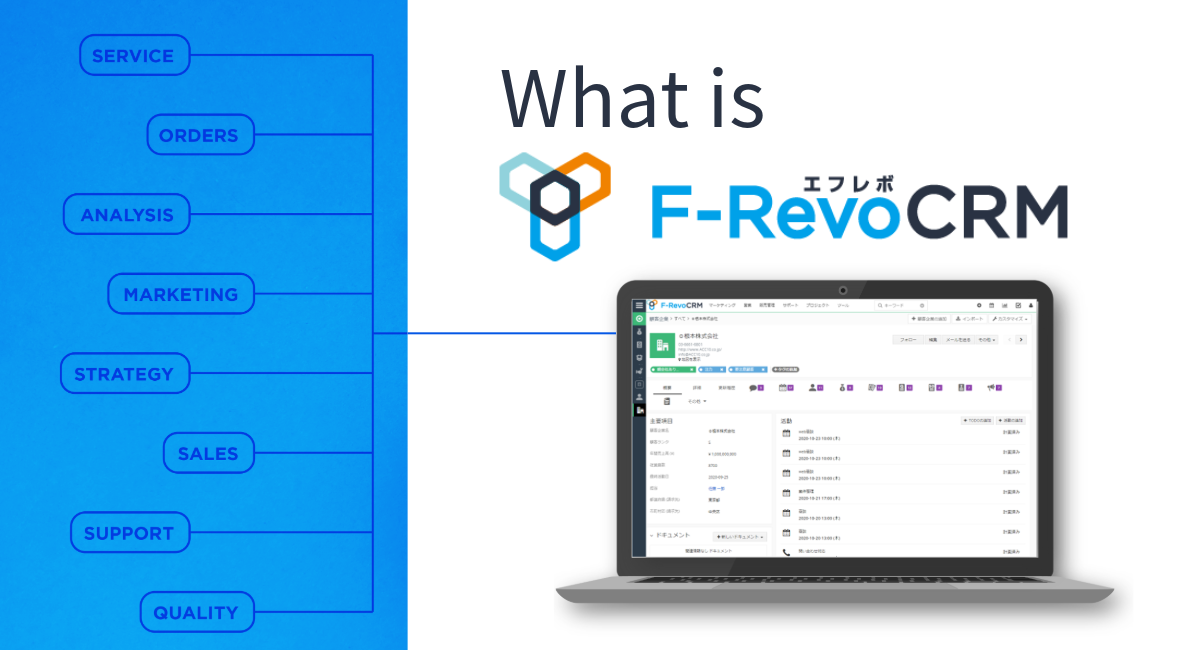

F-RevoCRM(エフレボCRM)とは

顧客情報を起点に業務を統合できるCRM基盤

システム移行を進める際に多くの企業が直面する課題が、部門ごとに分かれた顧客データの管理です。営業、マーケティング、サポートなどがそれぞれ異なるツールを使っていると、情報が分散し、顧客対応に時間がかかる要因となります。

F-RevoCRMは、顧客情報を中心に複数の業務データを統合できるCRM基盤です。案件、見積、問い合わせ履歴などを一つの画面で確認でき、部門をまたいだ情報共有や引き継ぎがスムーズに行えます。

顧客を起点にデータを統合することで、部署間の連携が自然に強化され、移行後も全社で一貫した対応を維持できる環境を構築できます。

オープンソースの柔軟性で段階的な拡張に対応

多くの企業では、既存システムとの連携や段階的な拡張が求められます。そのため、導入時にすべてを入れ替えるのではなく、既存の仕組みを活かしながら新しいシステムへ移行できる構成が求められます。

F-RevoCRMはオープンソースで構築されたCRM基盤であり、外部システムとのAPI連携や独自カスタマイズにも柔軟に対応できます。必要な機能を段階的に追加できるため、現場の負担を抑えながら、組織の成長に合わせてシステムを拡張していくことが可能です。

こうした特性により、移行のリスクを最小限に抑えつつ、長期的に安定した運用基盤を構築できます。

CRP設計から導入支援まで一貫したサポート体制

システム移行を円滑に進めるには、ツールの導入だけでなく、その前段階にあたる業務設計やデータ移行計画までを視野に入れた取り組みが求められます。

F-RevoCRMでは、顧客中心の業務プロセスを定義するCRP(カスタマーリレーションシッププロセス)の設計から、実際のデータ移行、運用定着までを一貫してサポートしています。導入フェーズと運用フェーズを分けずに支援することで、移行後の運用まで見据えた仕組みをスムーズに構築できます。

これにより、システムを導入して終わりではなく、現場に根付く形での活用と継続的な改善を実現できます。

システム移行の目的を「価値提供の再設計」として捉える

システム移行は、古い仕組みを新しいものに置き換えることが目的ではありません。本来の狙いは、顧客への価値提供と組織の生産性向上を両立させることにあります。

成果を上げている企業は、移行に着手する前に「業務・顧客・システム」の関係を整理し、どの領域をどの順序で改善すべきかを明確にしています。単なる業務効率化にとどまらず、顧客体験を高める視点で設計を進めている点が共通しています。

F-RevoCRMは、こうした考え方を実現するための基盤として、顧客を中心に業務を整理し、部門をまたいだ情報共有を支援します。まずは現状の業務フローを可視化し、自社の課題と優先領域を明確にすること。そこから始めることが、価値提供を再設計するための第一歩となります。

ご検討中の方におすすめ!

生産性向上のヒント PDF無料ダウンロード

ご検討中の方におすすめ!

生産性向上のヒント PDF無料ダウンロード

生産性向上にCRMが効く理由

~情報の活用法を見直して生産性を向上~

![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)