- 業務プロセスの可視化が、なぜ生産性向上につながるのか

- 顧客視点で業務を見直す重要性と背景

- フローチャート/業務マップ/CRMの使い分け方

- 可視化を段階的に進めるための基本ステップ

- F‑RevoCRMの活用事例に見る改善・連携の実践例

人手不足が社会全体の課題である昨今、業務のムダや属人化の改善・解消はどの業界・業種でも関心のある問題です。しかし、いざ解決しようにもどこから手をつければいいのかわかりにくい問題でもあります。

業務のムダや属人化を解消し、生産性を上げたい場合、最初に取り組むべきは「業務プロセスの可視化」です。

本記事では、なぜ業務プロセスの可視化が重要なのか、その理由と進め方を事例やデータをもとに解説します。

業務プロセスの「見える化」が組織改革の第一歩

「業務改善をしたいが、どこから手をつけたらいいのかわからない」という多くの企業が直面する悩みの原因は、現状の「可視化」ができていないことにあります。

業務が誰の手によって、どんな順番でどのツールを使って進められているのか。それが把握できなければ、どこにムダがあるのか、どのプロセスで属人化が起きているのか見極めることもできません。

とくに部門をまたぐ業務や、顧客対応に関わるプロセスでは「誰が・何を・なぜ・どうしているか」が共有されていないと、改善は個人の努力にとどまってしまい、全社レベルの変革には到達せずに終わってしまいます。

なぜ今「業務プロセスの可視化」が求められるのか

顧客との接点が多様化している現代において、業務プロセスの可視化は「効率化手段」ではなく、「顧客との関係を再設計するための前提」として注目されています。

その背景には組織内外の環境変化や企業の生産性向上における価値観の変化が影響しています。

内部効率から顧客起点へ

これまで日本企業の多くが、生産性向上のために「IT導入」や「残業削減」といった内部効率に焦点を当てて注力してきました。

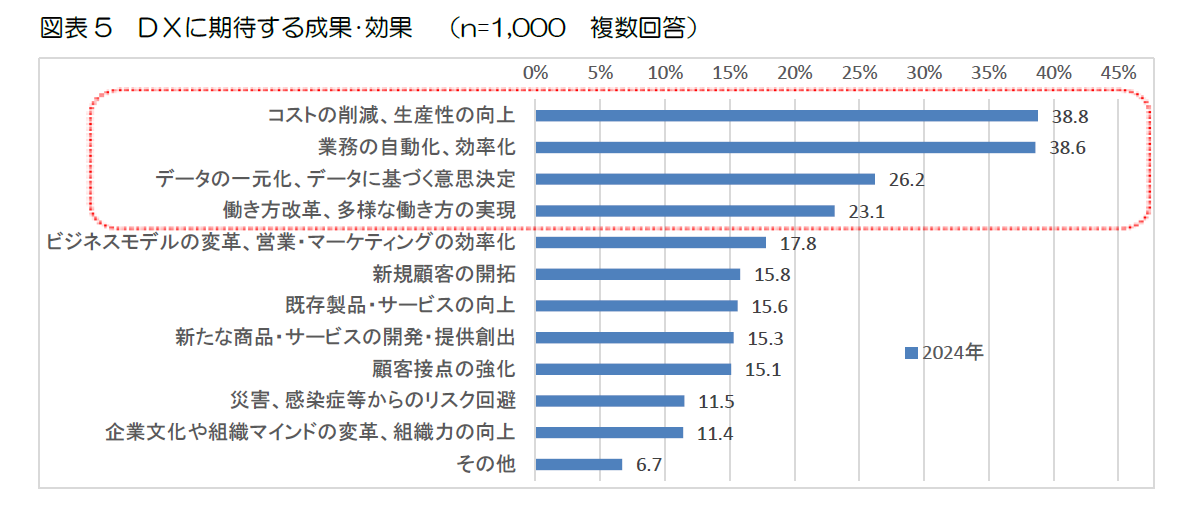

実際に中小企業基盤整備機構の調査では、DXに期待する成果として「コスト削減・生産性の向上(38.8%)」や「業務の自動化・効率化(38.6%)」が上位を占めています。1

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 広報・情報戦略統括室 総合情報戦略課

一方で「顧客体験の向上」や「データに基づく思想決定支援」といった、顧客価値の創出に関わる領域は後回しにされがちです。

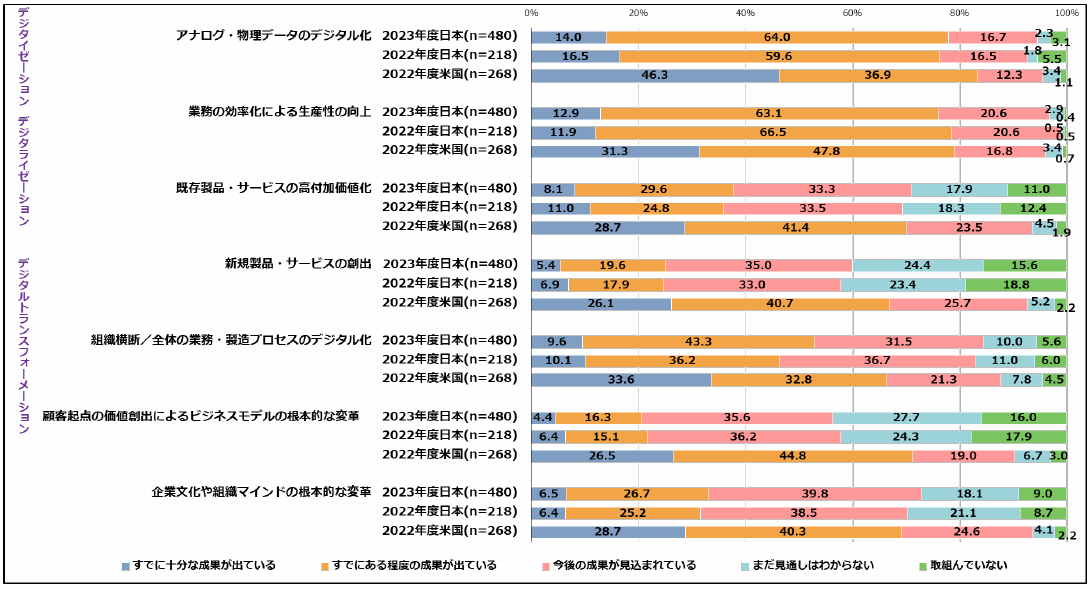

情報処理推進機構(IPA)の調査によると、「アナログ・物理データのデジタル化(64.0%)」「業務の効率化(63.1%)」など業務単位のデジタル化に関しては6割以上の企業が「成果が出ている」と回答しています。しかし、「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの変革」は20.7%にとどまっており、DXの取り組み内容によって成果の出やすさに明確な差があることがわかります。2

「DXの具体的な取組項目別の成果の状況(経年変化および米国との比較)」

こうした内部志向の偏りは、変化が激しい現代のビジネス環境においては課題となる可能性があります。

近年、顧客の価値観や購買行動は多様化・変化し続けており、社内の効率だけに最適化された業務プロセスでは、その変化に対応しづらくなるからです。

たとえば、社内の承認フローや入力ルールを効率化しても、顧客のニーズや体験が置き去りにされていては、期待に応えることはできません。

結果として、顧客対応が遅れたり、的外れな提案につながるなど、満足度の低下や機会損失を招くこともあります。

このような背景から、顧客の行動や期待に合わせて業務プロセスを再設計する「顧客起点の業務設計」が注目されるようになっています。

単なる業務のデジタル化ではなく、顧客との関係性を軸に業務を再構築することこそが、変化への対応力を高めるDXの本質だといえるでしょう。

- 出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「中小企業のDX推進に関する調査(2024年)」

(https://www.smrj.go.jp/research_case/questionnaire/fbrion0000002pjw-att/202412_DX_report.pdf)

↩︎ - 出典:IPA(情報処理推進機構)「DX白書2024 データ集」より「DXの具体的な取組項目別の成果の状況(経年変化および米国との比較)」

(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2024.html)

↩︎

リアルとデジタルをつなぐ設計視点

「内部効率の最適化」では対応しきれない変化に向き合うためには、業務プロセスの設計そのものを「顧客接点」へと転換する視点が欠かせません。

顧客接点の設計とは、単に社内の業務効率を追求するのではなく、「顧客がどのような体験をしているか」「どこで不満が生じているか」といったリアルな接点から業務を見直すというアプローチです。リアルな接点から業務を見直すことで、顧客接点の変化や市場の傾向が現場だけでなく、組織全体で共有や対応がしやすくなります。

実際、部門単位の業務設計では変化への対応に限界を迎えつつあります。その典型例が「部門の情報分断」によって顧客の期待に応えきれないケースです。

たとえば、営業部門が商談の中で「顧客ニーズの変化」に気づいたとしても、その情報が製造部門やカスタマーサポート部門に正しく伝わらなければ、製品やサービス対応が従来通りのままとなり、結果的に“的外れな提供”になってしまうという構造的なギャップが生まれやすくなります。

このような縦割り構造を改善するには、顧客の行動・期待・課題を起点にリアルとデジタルの業務を横断的に再設計する視点が求められます。顧客視点を共通軸に据えることで、現場のオペレーションも経営の意思決定も、変化に対して統一された方向で動けるようになります。

業務プロセス可視化の方法と進め方

顧客起点で業務プロセスを再設計するためには、まず「今の業務がどうなっているのか」を正しく把握することが不可欠です。

そこで出発点となるのが、業務プロセスの見える化(可視化)です。

どこにムダや分断があるのか。

どの業務が顧客体験に影響を与えているのか。

こうしたポイントを明らかにすることで、現状の課題を客観的に捉え、改善や連携につなげることができます。

目的に応じた3つの可視化アプローチ

業務プロセスを可視化する方法は一つだけではありません。

目的や対象範囲によって、適切な手法を使い分けることが重要です。ここでは代表的な3つの手法を紹介します。

フローチャート

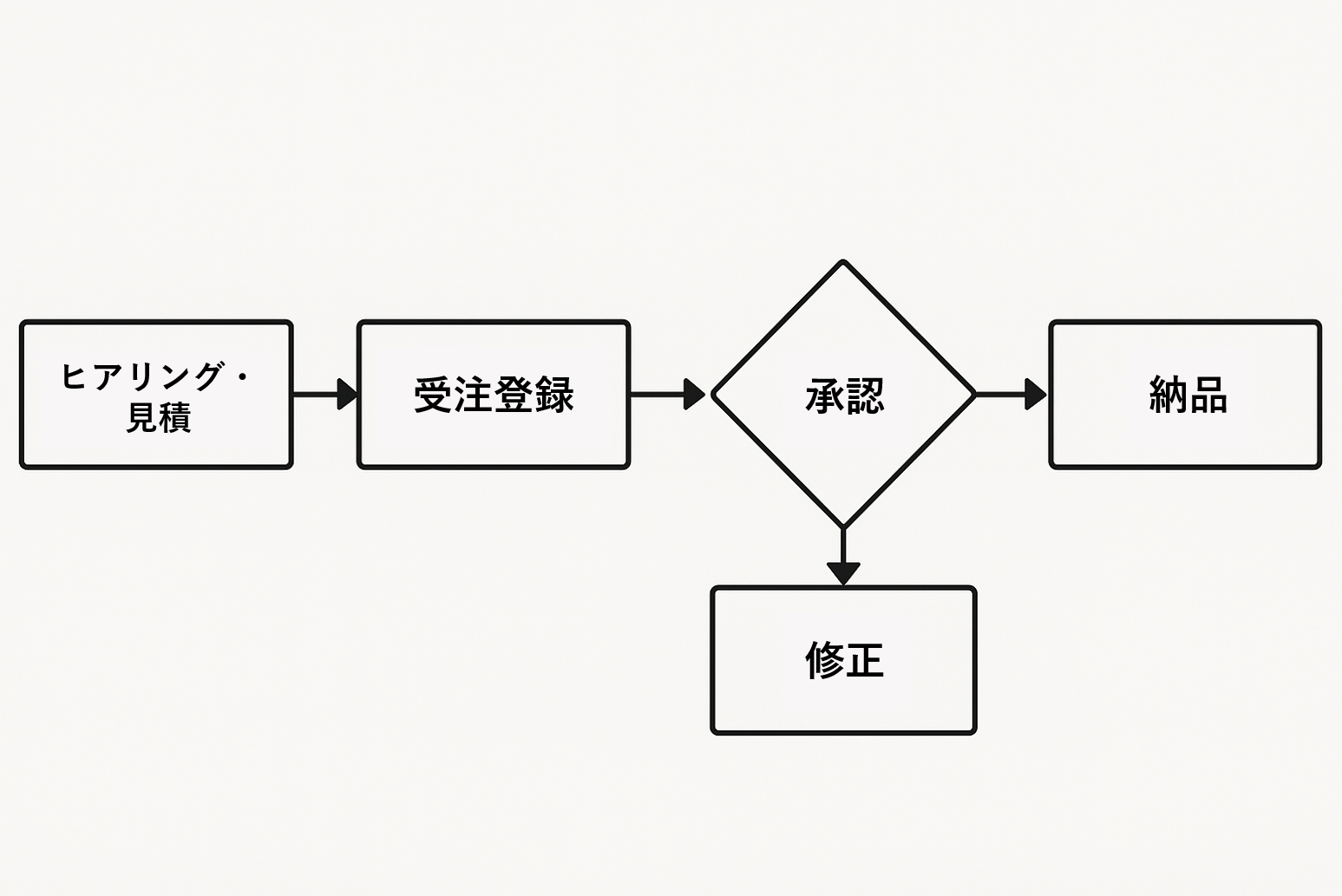

もっとも基本的な手法が、業務の流れを時系列で整理するフローチャートです。

誰が・いつ・何をするのか、図にすることで現場レベルの作業内容や手順が明確になります。

- 手順の抜け漏れや属人化の解消

- 業務マニュアルや引き継ぎ資料のベース

- ボトルネックとなっている作業工程の発見

といった目的で、現場改善の第一歩としてよく活用されます。

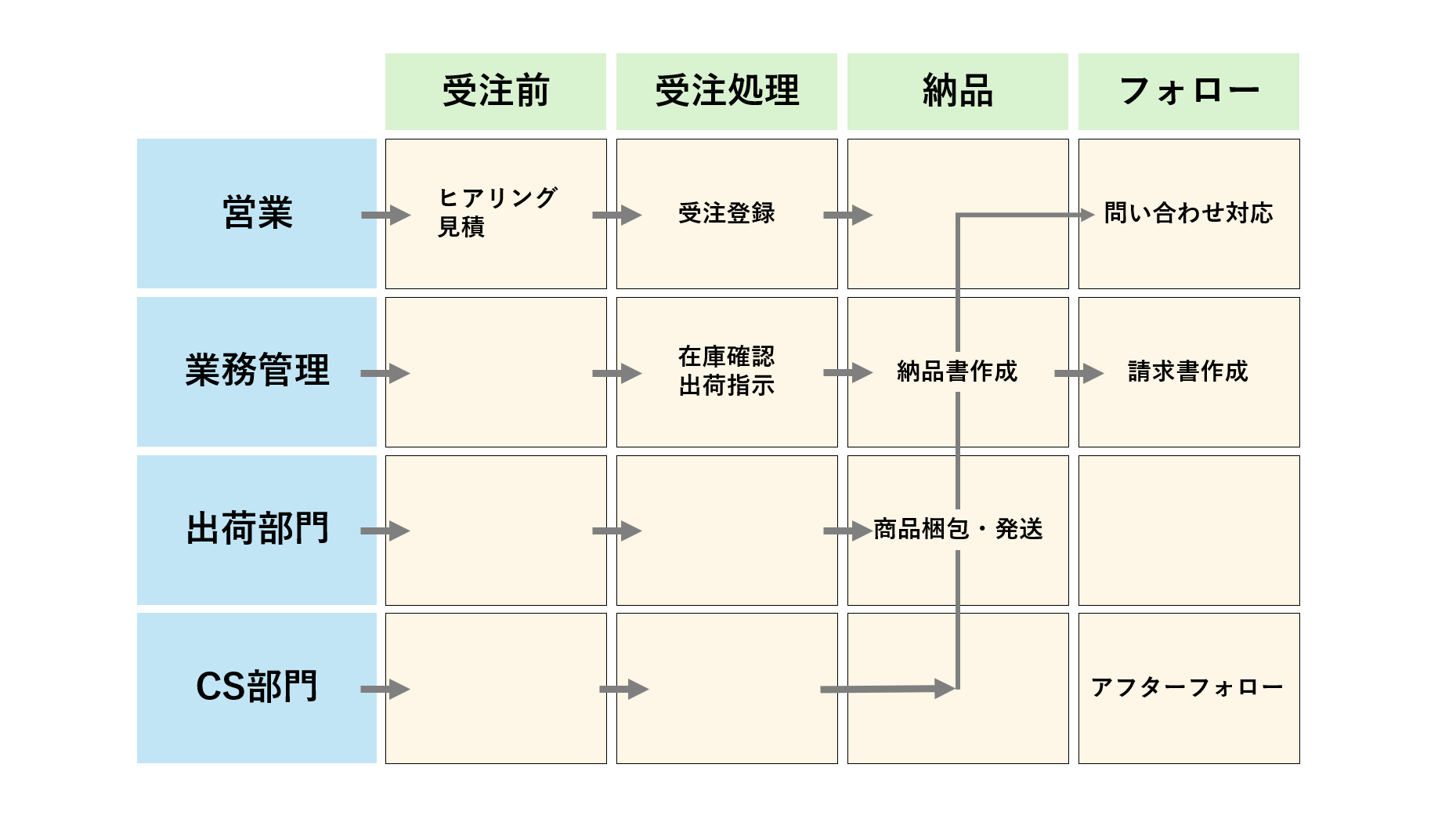

ビジネスプロセスマップ

複数の部門にまたがる業務の流れや関係性を整理するには、ビジネスプロセスマップ(業務マップ)が有効です。

部門間の役割分担や情報の流れを可視化することで

- 部門間の分断や重複の把握

- サイロ化の解消

- BPR(業務改革)の土台づくり

など、より本質的な改善が可能になります。

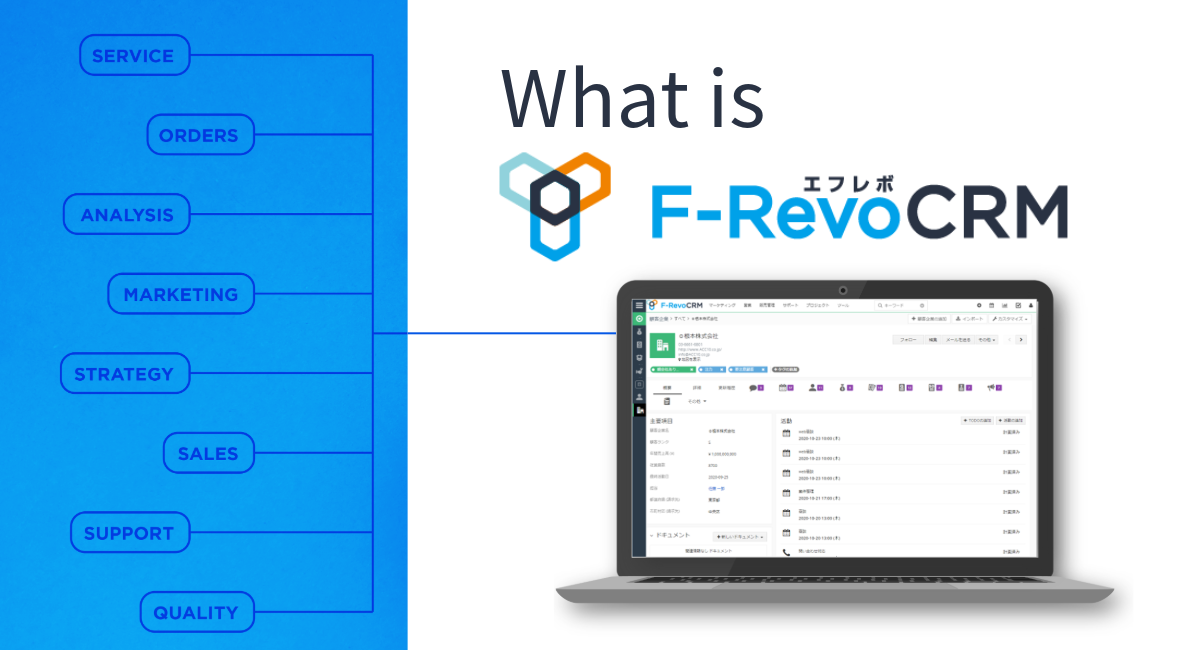

CRMツール

フローチャートや業務マップが“設計図”であるのに対し、CRMツールは“現場の記録”です。

たとえば、F-RevoCRMのようなCRMでは、案件進捗や対応履歴、商談記録などのデータを蓄積・分析できます。

たとえば、以下のような活用が可能です。

- 案件の登録から受注までのリードタイムの把握

- 対応漏れ・抜け漏れの検出

- 営業活動やサポート対応のボトルネック分析

こういった活用の効果として、「あるべき業務プロセス」と「実際の業務の進み方」とのギャップを明らかにすることができます。

CRMとは?顧客関係管理の基本・メリット・支援サービスまで徹底解説

各手法には得意・不得意がありますが、重要なのは段階に応じて組み合わせて活用することです。

まず現場の作業をフローチャートで可視化し、組織全体の構造を業務マップで俯瞰し、CRMのログで実態を検証する。

このような多層的な「見える化」が、変化に強い業務プロセスをつくる第一歩になります。

業務プロセス可視化の進め方

業務プロセスの可視化は、一度フロー図を描いて終わりではありません。現場での実態を正しく把握し、それをもとに改善をつなげ、定着させていくという段階的なアプローチが欠かせません。

とくに複数部門が関わる業務や、顧客との接点が多い業務ほど、部分にではなく全体像を踏まえた可視化と改善サイクルの設計が求められます。

以下は、業務可視化を進める際の基本的な3ステップです。

ステップ1:現場の流れをそのまま整理する

最初のステップは、現場の担当者が日々どんな流れで作業しているかを、ありのままに書き出すことです。

たとえば、営業活動なら

「問い合わせ→ヒアリング→見積作成→提案→契約」

といった流れをフローチャート形式で可視化します。

この時点では、理想の姿を描く必要はありません。あくまで今実際にどう動いているかを可視化し、手順の抜けや属人的な処理がどこにあるのかを把握することが目的です。

ステップ2:部門をまたいだ全体像と課題を明らかにする

次に、関係部門全体の業務をビジネスプロセスマップで整理します。

たとえば、営業が入力した見積情報を、受注後に製造部門が確認し、納品手配をする、といったように、部門間でどんな情報の流れや業務のつながりがあるのかを視覚化します。

この段階で注目すべきは、「なぜそこで作業が止まっているのか?」「なぜ顧客から不満が出るのか?」といった業務のボトルネックや顧客体験の阻害要因です。

ステップ3:現場で改善が回る仕組みをCRMでつくる

最後にCRMなどのツールを使って、日々の活動を記録し、改善につなげられる仕組みを構築します。具体的には以下のような設定が効果的です。

- 商談の履歴や対応内容を、CRM上で記録・確認できるようにする

- 各ステージ(初回対応/見積/提案など)に応じた入力項目を設ける

- 見積提出までの所要日数などを数値で可視化する

設計されたプロセスが実際に現場でどう動いているのかをデータで確認し、改善につなげることが可能になります。

CRMでできることと活用イメージ

CRMは、日々の業務で発生する情報を蓄積し、業務の状況を把握・整理するためのツールです。

フローチャートや業務マップが業務全体を「構造」として整理するのに対し、CRMは実際のやり取りや活動履歴を「時系列の記録」として扱うことで、可視化された業務プロセスを運用レベルで支える役割を担います。

たとえばF-RevoCRMでは、以下のような使い方がされています。

- 顧客情報の集約と共有

名刺情報、問い合わせ履歴、案件の進捗などを一元的に管理し、情報の抜けや重複を防ぎます。担当者が変わっても履歴を引き継ぎやすくなります。 - 対応状況の可視化

対応中の案件が今どのステージにあるか(初回対応、見積提出、受注など)を一覧で確認でき、進捗の偏りや遅れに気づきやすくなります。 - 対応漏れや属人化の防止

リマインド機能やタスクの割当によって、特定の担当者に業務が偏ることや対応忘れが起こりにくくなります。 - 業務データの分析と見直し

蓄積された履歴をもとに、対応件数や所要時間などを確認することで、業務の負荷や滞留箇所を把握する材料になります。

また、F-RevoCRMの導入支援では、可視化を行う際に「顧客の心理や期待」と「社内の業務プロセス」を照らし合わせて整理する独自のマップ(カスタマプロセスマップ)を使用しています。このマップを活用することで、CRM上の入力項目や運用ルールが、現場の業務フローとずれにくくなります。

CRMを単体で運用するのではなく、こうした業務設計とセットで考えることにより、実態に即した活用がしやすくなります。

また、F-RevoCRMの導入支援では、可視化を行う際に「顧客の心理や期待」と「社内の業務プロセス」を照らし合わせて整理する独自のマップ(カスタマプロセスマップ)を使用しています。このマップを活用することで、CRM上の入力項目や運用ルールが、現場の業務フローとずれにくくなります。

CRMを単体で運用するのではなく、こうした業務設計とセットで考えることにより、実態に即した活用がしやすくなります。

F-RevoCRM(エフレボCRM)とは

なぜ業務可視化には「顧客視点」が欠かせないのか?

業務プロセスの可視化というと、社内の手順や流れを整理することに意識が向きやすいかもしれません。

もちろん、それも大切なステップですが、目的が「社内の整備」で終わってしまうと、本来の効果を十分に得ることはできません。

業務改善の目的は、あくまで「顧客の体験や価値を高めること」です。

たとえば、同じ業務フローであっても、見積への回答が早い営業担当者では、顧客の印象や信頼感は大きく異なります。

このように、社内の手順そのものではなく、「その結果として顧客にどう伝わるか」が重要になります。

プロセス設計を進めるうえでは、顧客がどのタイミングで何を期待し、どんな行動をとるのかを把握することが欠かせません。社内の都合だけで業務を最適化しても、顧客の期待や行動とずれてしまえば、うまく機能しないリスクもあります。

そのためF-RevoCRMでは、導入支援時に「顧客の心理や期待」と「自社の業務フロー」を並行して可視化できる独自マップを活用しています。このアプローチによって、顧客の視点を踏まえた業務設計がしやすくなり、より現場に根ざした改善や、変化への柔軟な対応にもつながります。

可視化から改善・連携へ【成功事例に見る変化】

業務プロセスを顧客視点で可視化することは、業務の把握にとどまらず、改善や部門連携の見直しにもつながります。

F-RevoCRMの導入企業の中には、こうした可視化をきっかけに、営業スタイルや業務の運用方法を見直した事例もあります。

たとえば、日本食研ホールディングス株式会社では、「販売数」中心の営業から「リピート率」重視の営業スタイルへの転換を図る中で、F-RevoCRMをカスタマイズ導入しました。

導入支援の一環として、「カスタマプロセスマップ」を活用。顧客の心理や意思決定プロセスと、自社の営業活動を照らし合わせることで、既存の営業フローを多角的に整理しました。

このプロセスにより、「社内の都合」で構築されていた業務の流れと、実際の顧客体験との間にあるギャップが明らかになり、営業活動の見直しにつながりました。

結果として、それまで採用された商品が継続利用されずに終わるケースも多かった営業活動が、「定番品として長く使っていただく」ことを前提とした提案や対応に変化。現場からは「新たに採用いただいた商品の継続率やリピート金額も着実に上がってきている」との声も上がっています。

このように、CRMは日々の業務データを蓄積するだけでなく、それを業務改善や部門連携のきっかけとすることで、より実態に即した変化を促すツールとしても活用できます。

システム導入で商品リピート率が向上したケース

業務プロセスの“見える化”を始めるために

業務を見直すうえで、まず必要なのは「現在どのように仕事が進められているか」を整理することです。どこで時間がかかっているのか、誰と誰の間に分断があるのかといった実態を把握するには、業務の“見える化”が欠かせません。

F RevoCRMでは、単に業務の流れを整理するだけでなく、「顧客」と「業務」の両方の視点から可視化することを大切にしています。以下はその取り組みの一例です。

- カスタマプロセスマップによる現状整理

顧客の行動や心理的な動きを含めて、自社の業務フローと照らし合わせて整理する手法です。作業手順のつながりだけでなく、「顧客がどのように感じているか」という視点を持つことで、業務の見直しにつながりやすくなります。 - CRMを活用した業務の一元管理と改善支援

営業活動や案件対応の記録を日々蓄積し、進捗状況や抜け漏れ、対応の偏りを可視化します。こうした記録をもとに、プロセスを継続的に見直すことができます。 - 導入から運用までを支援する体制

初期設定やトレーニング、運用の定着に向けたサポートを通じて、現場で使い続けられる仕組みを一緒に作っていきます。

業務の“見える化”は、一度きりの取り組みではなく、日々の業務の中で少しずつ改善していくことが大切です。F RevoCRMは、そのための土台づくりを支援しています。

![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2024/03/frevo_logo_ruby521x100.png)

![F-RevoCRM[エフレボCRM]-オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png)